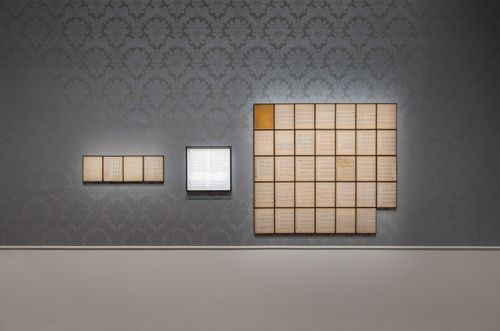

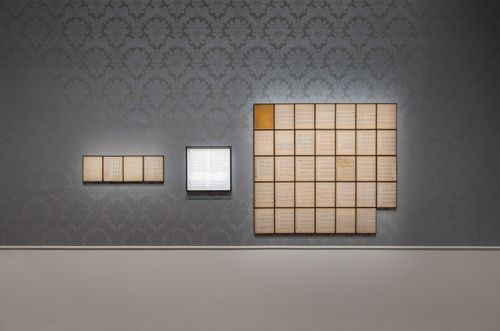

Sophie CALLE

Les fantômes d’Orsay

En 1978, la gare d’Orsay et son hôtel avaient été désertés. Les travaux de construction du futur musée n’avaient pas encore commencé. C’est à ce moment que Sophie Calle a poussé une porte qui a cédé et s’est choisi comme abri une chambre à l’abandon, la 501. Elle y a passé des journées entières, pendant plusieurs mois, avant son départ pour Venise qui devait marquer le début de son oeuvre à venir. Pendant ce séjour, elle ressentit la désolation d’un lieu, comme un espace archéologique où tout avait été délaissé. Elle prit des photos, y invita ses amis, rassembla des documents, des objets, les fiches des clients qui étaient autant de vies ouvertes, les notes adressées à un employé de l’hôtel, nommé Oddo, dont elle imagina l’identité. On peut dire qu’à certains égards, Sophie Calle a développé sa méthode dans l’hôtel d’Orsay.

Elle a gardé jusqu’à présent les éléments saisis lors de sa prospection, issus d’un lieu en voie de disparition. Tous ces « trophées » - suivant son terme - l’ont accompagnée pendant plus de quarante années, comme autant de fantômes d’un monde qui n’existait plus.

Lors du confinement, l’idée naquit d’une évocation de l’hôtel et du musée qui lui avait succédé. C’est ainsi qu’est né le projet Les fantômes d’Orsay, comme un retour de l’artiste sur ses traces, comme une quête dans le passé afin de trouver la clef d’une énigme irrésolue qui trouvait dans la figure d’Oddo son symbole.

Sophie Calle a donc repris son cheminement, en venant confronter l’hôtel et le musée, tous deux assemblés dans cette exposition-retour.

VUES D'EXPOSITION